Sostenibilità in azienda: il caso Treedom

Intorno al tema della sostenibilità si è aperto negli ultimi anni un dibattito sempre più intenso, che ha inevitabilmente influito sul modo di fare impresa.

Abbiamo intervistato Anna Ciattini, Head of Corporate Marketing di Treedom, per capire come si sia evoluto negli anni il punto di vista delle aziende nei confronti di questo tema, in un’ottica sia italiana che globale.

Treedom è una realtà ampiamente consolidata, che si è posta come leader di un cambiamento sostanziale all’interno del mondo aziendale, non solo dal punto di vista ambientale.

Anna, dopo la tua esperienza universitaria e di redazione, ti sei avvicinata al mondo della green economy. Cosa ti ha spinto a compiere questa scelta?

“La mia storia in Treedom è iniziata nel 2014: questo è il mio ottavo anno all’interno di questa realtà. Ho intrapreso questa esperienza professionale all’età di 22 anni, dopo essermi laureata in Scienze Politiche con una tesi all’epoca innovativa, poi diventata una tematica abbastanza conosciuta: l’impact investing. Il mio interesse progressivamente si spostò dalla parte politica a quella economica, mantenendo l’attenzione sulla capacità di generare un impatto sociale o ambientale; in parallelo ero entrata a far parte del Movimento per la Decrescita Felice: benché in seguito siano cambiate le mie visioni, all’epoca ero ispirata dal fatto che il cosiddetto benessere non si misurasse semplicemente dal PIL, ma anche da altri parametri necessari ed essenziali e che lo sviluppo della società non dovesse muoversi verso una crescita spasmodica ma una decrescita, recuperando degli elementi appartenenti al passato. Sono entrata in Treedom con la volontà di iniziare a investire sul mio futuro, pensando di continuare a studiare per poi intraprendere un’esperienza all’estero: dopo aver inviato numerose candidature sono entrata in contatto con questa realtà grazie alla mia tesi, essendo all’epoca un elemento di interesse per la sua innovatività e presumendo che la società potesse essere destinatario di quella tipologia di investimenti. Da quel momento non ho più continuato a studiare, preferendo lavorare direttamente sul campo: ho ricoperto diverse posizioni, occupandomi all’inizio sia della customer care che della parte commerciale, dato che inizialmente le dimensioni dell’organizzazione erano più ristrette; da due anni, inoltre, sono responsabile B2B marketing. Oltre a ciò, da qualche anno sono diventata socia: un modo efficace per connettere, motivare i dipendenti e farli sentire parte di un gruppo coeso e unitario.”

Possiamo dire quindi che la tua crescita, professionale e umana, è stata parallela a quella di Treedom. Dato che sei coinvolta da anni in queste dinamiche, avrai notato come nell’ultimo decennio il dibattito sulla sostenibilità si sia fatto sempre più intenso, sia a livello sociale che istituzionale. Per quanto riguarda l’ambiente aziendale, com’è cambiata negli anni la percezione sul tema, anche dal punto di vista comunicativo?

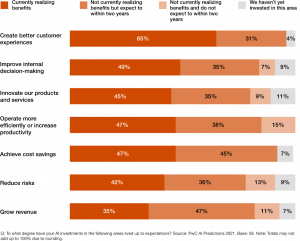

“A livello internazionale, è stato adottato un approccio variegato rispetto a questo tema. Nel 2014, quando ho iniziato a lavorare a contatto diretto con le aziende, Treedom non aveva ancora la notorietà che ha oggi: all’epoca il nostro lavoro coinvolgeva in misura minore quel target che oggi identifichiamo come le nostre buyers personas. Il tema della sostenibilità era molto meno sentito: lo snodo fondamentale di questo cambiamento si è verificato negli ultimi tre anni, a partire dal periodo antecedente alla pandemia. Ad oggi la sostenibilità è diventata un elemento strategico del managment, per acquisire competitività e credibilità sul mercato. D’altra parte, la comunicazione odierna ha assunto una rilevanza differente rispetto a quella usata in passato: parole come “green marketing” e “green branding” inizialmente non avevano il peso che hanno oggi, dato che possono essere viste, soprattutto all’estero, in un’accezione negativa. La comunicazione, perciò, dev’essere finalizzata a dimostrare che le azioni dell’impresa generano un reale impatto a livello ambientale. Nel concreto s’intende investimenti in sostenibilità che comprendano l’intera filiera produttiva, trasmettendo ai dipendenti la filosofia dell’azienda e permettendo loro di sentirsi ambassador di un vero e proprio cambiamento di rotta. Per quanto riguarda Treedom, l’obiettivo è porsi come uno strumento che permetta di realizzare un impatto sul pianeta in termini sia di persone che di ambiente, nonché di agire come amplificatore di un percorso sostenibile che le persone hanno già intrapreso. Utilizziamo una serie di strumenti, anche comunicativi, che permettono di raccontare la nostra attività al meglio: foto, contenuti di testo, video che possono essere utilizzati da persone e aziende per comunicare il fatto di aver piantato alberi con la nostra azienda.”

La sostenibilità si è sviluppata negli anni in tre dimensioni differenti: ambientale, sociale ed economica. Per quanto riguarda Treedom, come siete riusciti a coniugare questi aspetti nelle attività aziendali? Come li applicate nella vostra quotidianità?

“Un primo esempio è la scelta dei nostri uffici, coerente con la natura e l’identità della nostra azienda. Ci siamo sempre concentrati sulle modalità di gestione delle relazioni e sul garantire la crescita personale dei nostri collaboratori, cercando di permettere loro di lavorare con la massima flessibilità di luogo e orario lavorativo. Ad esempio, abbiamo introdotto da tempo lo smart working, di cui oggi vi è un maggiore incentivo; supportiamo inoltre la partecipazione a numerosi corsi di formazione, per rendere partecipi alla filosofia aziendale e integrare le culture di persone provenienti da Paesi diversi, cercando anche di favorire l’aggregazione attraverso la creazione di luoghi ed eventi, appositamente previsti al di fuori dell’orario di lavoro. Esiste anche un team che si occupa di proporre le soluzioni più sostenibili da implementare all’interno dell’azienda. Inoltre, per quanto riguarda gli incontri con i clienti cerchiamo di minimizzare gli spostamenti: la situazione dovuta alla pandemia ci ha poi dato la possibilità di trasformare questa pratica in un virtuosismo. Per quanto riguarda i nostri progetti, essi sono sviluppati sulla realizzazione di un duplice impatto, sociale e ambientale: grazie a questo riusciamo a concorrere allo sviluppo di 10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Dal punto di vista dell’inclusione di genere, valorizziamo la componente femminile, la quale è molto attiva all’interno di tali progetti: spesso sono le donne che gestiscono i vivai, lavorano agli innesti delle piante o gestiscono porzioni di terreno. Inoltre, le ONG locali creano un ponte di contatto tra noi e i contadini, rendendo questi ultimi gli stessi beneficiari del progetto.”

Partendo da questi presupposti, quali fattori vi hanno permesso di diventare una scale-up affermata nel settore e ottenere collaborazioni con partner internazionali?

“Prima di tutto considero il fatto di essere partiti prima di altre realtà, affermatesi negli ultimi anni in contemporanea a Greta Thunberg, la COP26 e i movimenti giovanili, che hanno portato alla luce l’importanza di investire sull’ambiente: il tempismo per noi è stato determinante. Inoltre, come già citato in precedenza, la capacità di realizzare un impatto socio-ambientale: la coniugazione di questi due aspetti ha permesso di raggiungere più persone attraverso la sensibilizzazione sull’ambiente. Si può aggiungere inoltre una profonda sinergia con il digitale, che pone Treedom non solo come e-commerce di alberi, ma anche come una piattaforma che attira e coinvolge nel tempo, grazie alla pratica di fotografare e geolocalizzare gli alberi stessi. Importante è stato anche il dualismo B2B e B2C: il B2B è stato, soprattutto all’inizio, un grande motore per ottenere investimenti più consistenti. Decisivi per ottenere delle vendite sono una buona rete commerciale, un prodotto che funziona e un messaggio credibile; il B2C arriva successivamente, dato che il consumatore necessita di più tempo per familiarizzare con il prodotto. Il nostro non è un prodotto fine a sé stesso, al contrario ha una durata prolungata grazie ai continui aggiornamenti che condividiamo in bacheca, garantendo perciò unicità e trasparenza. Fondamentale per raggiungere la scalabilità sono stati gli investitori, che hanno creduto nella nostra idea innovativa soprattutto in ottica di internazionalizzazione, dato che fino a quel momento l’azienda si era mantenuta soltanto grazie alla vendita del proprio prodotto. Un altro punto di forza sono le persone: all’interno di questa realtà ho avuto modo di entrare in contatto con colleghi che hanno sposato a pieno questo progetto, che non viene percepito come un lavoro normale; chi lavora in Treedom, infatti, si pone davvero l’obiettivo di piantare un milione di alberi, divertirsi nel mentre e offrire un prodotto digitale per persone e aziende. La vera fortuna per noi è stata quella di incontrare persone che vivono il nostro non come un lavoro ma come una missione e di trovare non un semplice gruppo ma una famiglia.”

In ottica futura, quali scenari vi aspettate per l’azienda? Vi dedicherete a nuovi progetti locali?

“L’obiettivo primario è quello di diventare il miglior piantatore di alberi sul mercato, attraverso un’espansione globale che coinvolga persone e imprese: puntiamo a essere un player di riferimento in Europa e nel mondo, orientandoci verso le aree degli Stati Uniti e di Singapore. Per diventare un brand internazionale siamo focalizzati sull’attività di piantagione, ricevendo in parallelo consulenza e supporto dal punto di vista delle metodologie di realizzazione dei progetti, al fine di contribuire al meglio ai Sustainable Development Goals e migliorare il nostro approccio operativo. Cercheremo quindi di coinvolgere un numero maggiore di persone con cui instaurare delle relazioni di lungo periodo, in modo da permettere la loro partecipazione ai nostri progetti futuri.”