Cheesecake meccanica: la rivoluzione 3d in cucina

Fonte immagine: http://www.jonathanblutinger.com/Immaginate di arrivare a casa, stanchi dal lavoro e soprattutto affamati. Sentite un buon profumo provenire dalla cucina. Non avete un compagno o una compagna ma avete un sistema che automaticamente stampa per voi del cibo, con i giusti valori nutrizionali e contenente tutti i micro e macronutrienti di cui avete bisogno, magari anche con un bellissimo impiattamento degno di uno chef stellato. Avete letto bene: “stampa”, perché si, esistono le stampanti 3D per il cibo e potrebbero in un futuro rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla cucina.

Il 3DFP (3D food printing o stampa alimentare in 3 dimensioni) è un metodo che consente di creare un prodotto alimentare tridimensionale mediante la sovrapposizione di strati sulla base di un progetto generato al computer. Funziona esattamente, almeno per ora, come una stampante 3D: abbiamo bisogno di uno strumento che stampa e di un progetto 3D fatto con dei software specifici, ad esempio con autoCAD.

In termini di principio non cambia nulla rispetto ad una stampante 3D classica, ma stampare del cibo porta con sé delle difficoltà non indifferenti, che rendono la tecnologia esistente (sia hardware che software) non esattamente adatta e adattabile agli alimenti. I cibi, infatti, hanno proprietà estremamente diverse dalla plastica: presentano densità particolari, sono sensibili al calore, possono essere formati da più componenti (magari solidi e liquidi), possono avere una fluidità differente a seconda del contenuto di acqua. A differenza della plastica, che se scaldata fluisce ma se raffreddata sotto una specifica temperatura rimane immobile, solo alcuni alimenti come il cioccolato riescono a resistere alla gravità in modo controllabile e utile per quello che si vuole fare. Gli altri non possono essere raffreddati o riscaldati a piacimento, meno la perdita di consistenza, tanto importante quanto il gusto. Inoltre, per far sì che questa tecnologia riesca ad affermarsi, cuochi e amatori devono essere in grado di scaricare da dei database ricette e design (i cosiddetti “blueprint”) già fatti, e non passare delle ore o dei giorni a progettarle.

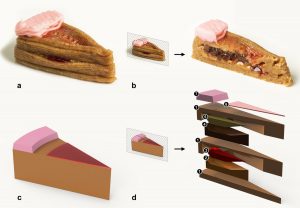

Essendo però una tecnologia nuova abbiamo davanti una quantità indescrivibile di possibilità. Come già accennato prima potremmo voler controllare la quantità di micro e macronutrienti all’interno del cibo, perché magari stiamo facendo una dieta o perché abbiamo la glicemia alta. In America la si vuole utilizzare per produrre delle barrette da dare ai soldati con contenuto di caffeina o grassi o altri specifici ingredienti per ogni situazione. Rimanendo però su un piano domestico, a scopi pacifici si potrebbe impiegare per presentare dei piatti molto elaborati con design impossibili da replicare a mano. Tutto il potenziale però si potrà esprimere quando si riuscirà ad avere un sistema che può 1) stampare più ingredienti 2) cucinare in linea (e quindi mentre stampa) 3) controllare e personalizzare il design del pasto, in tutte le sue declinazioni. È qui che entra in gioco l’esperimento di Hod Lipson e i suoi collaboratori. La prima cosa che sono stati in grado di fare è stato costruire una stampante 3D che potesse stampare e gestire fino a sette ingredienti. L’altra cosa è stata quella di montare due tipi di laser nel loro strumento, in modo tale da cucinare più in profondità o più in superficie, ma contemporaneamente allo stampaggio. Secondo il loro preprint[1], grazie a questo macchinario sono riusciti per la prima volta a stampare una cheesecake formata da sette strati diversi.

Ma ecco che entrano in gioco delle sfide ingegneristiche non indifferenti. Chi, almeno per una volta, ha fatto o ha visto fare una torta o una pizza, sa che si devono necessariamente considerare due tipi di elementi:

- quelli strutturali, ovvero quelli che tengono in piedi la struttura senza farla crollare. Una torta se messa nel piatto non si deforma, ma ha una certa resistenza meccanica;

- il condimento. Questo può essere fatto di liquidi, gelatine, solidi o creme, ma che comunque non hanno alcun ruolo strutturale: sono lì per arricchire il piatto e dargli un gusto e una consistenza diversa e particolare.

Nonostante questo sia per certi versi ovvio, è stato necessario reiterare il processo ben sette volte prima di riuscire a stampare una fetta di torta stabile.

Gli ingredienti utilizzati sono stati:

- pasta di cracker, come materiale strutturale;

- burro di arachidi;

- gelatina;

- Nutella;

- crema di banana;

- glassa;

- marmellata alla ciliegia.

Inizialmente le prove del gruppo di ricerca si sono concentrate sul simulare il più possibile una torta reale, costruendo la torta con il 33% del totale fatto di pasta di cracker, il 16% con creme mentre il resto tra il 4 e l’1%. Come detto prima, le gelatine e le creme non hanno proprietà strutturali. Alla fine, la quantità necessaria di pasta di cracker per tenere in piedi la struttura si aggira intorno al 70%.

Nonostante questa cheesecake possa sembrare disgustosa ai più, è comunque una pietra miliare della nuova era della cucina. Chissà cosa ci aspetterà in futuro, se mai questa tecnologia entrerà nelle nostre case come è stato per il microonde.

[1] Un preprint è un articolo scientifico che non ha ancora ricevuto una peer-review (una revisione tra pari) fondamentale per essere pubblicato in riviste scientificamente rilevanti. Per questo da questo documento sono state prese solo le informazioni necessarie per capire il procedimento, gli strumenti utilizzati e le sfide affrontate per fare la cheesecake.